|

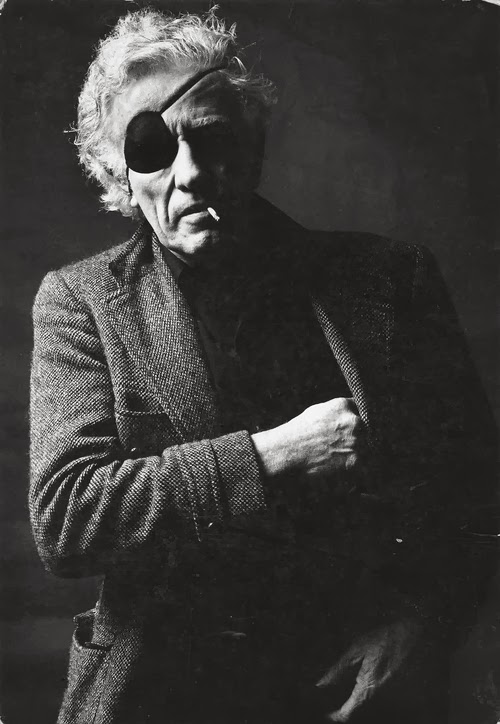

| "Non sembra, ma siamo DAVVERO vecchi. Per questo andremo in giro con vestiti imbarazzanti fino alla fine" |

Attenzione! Questo è un

film sui VECCHI, che fanno ridere perchè sono VECCHI: ci sono un

sacco di stereotipi sui VECCHI e sulle loro varie tipologie.

Poi, che questi

settantenni interpretati da quattro Premi Oscar siano più arzilli,

svegli e simpatici della media, è automatico.

C'è Michael

Douglas (che chiameremo per convenienza Maicoldaglas) che ha una

ragazza di trent'anni innamorata (?) del suo patrimon del suo fascino da scapolone settantenne.

Tanto

per capirsi, Maicoldaglas è arrivato ai 70 senza mai sposarsi, ma

poi al funerale del suo maestro di vita e di lavoro (che ne avrà

avuti 100?), durante l'orazione funebre, forse pensa di essere

VECCHIO e quindi chiede alla pupetta di sposarlo. Nessuno, in chiesa,

protesta (mica tanto per la mancanza di rispetto per il morto, ma per

la faccia tosta da VECCHIO).

Insomma

dunque i lifting di Maicoldaglas chiedono alla bimba di sposarlo e

lei: “Sì, facciamo più in fretta possibile, 'sto fine settimana a

Las Vegas”.

|

| Momento GILF |

Traduz.

= Questo è l'ennesimo film-spot su Las Vegas, Nevada.

Ma

c'è la storiellina dei quattro amici che si ritrovano, il background

di risentimento tra il viagra di Maicoldaglas e Bob De Niro (che –

sorpresona! - interpreta il vecchio brontolone) per la donna amata e

contesa quando erano ragazzi (schiattata di recente), e i due

farfalloni Morgan Freeman e Kevin Kline, uno ballerino inespresso e

l'altro triste e voglioso di NON tradire la moglie di cui è

i-i-i-innamoratissimooo-ooh.

Insomma,

il film è VECCHIO quanto i suoi personaggi VECCHI che vanno col

pilota automatico, ma funziona perchè non è stupidissimo e ha i

suoi tempi messi giù per benino, sebbene sia prevedibilissimo.

Poi

le zampe di gallina di Maicoldaglas incontrano una VECCHIA cantante

molto carismatica, di quelle che anche tu ti innamoreresti pure se

avessi 30 anni meno di lei, e quasi se la contende di nuovo col

rivale di sempre De Niro; ma niente, il fascino della dentiera di

Maicoldaglas ha la meglio e scatta lo psicodramma.

Cosa

accadrà? I capelli posticci di Maicoldaglas riusciranno a capire

dov'è l'ammmmore? De Niro la smetterà di essere insopportabile e

deprimente? Morgan Freeman ballerà? Kline si farà una ventenne

oppure il nerboruto sosia di Madonna?

|

| "Di chi è questa pastiglietta blu?" |

E'

un tipo di cinema VECCHIO che fa ridere perchè i VECCHI interpretano in overacting i

VECCHI: per cui potete ridere garbatamente pensando ai vostri VECCHI

(ma anche agli altrui) e poi pensare: “Eh però dai, mica male,

'sti VECCHI, che magari se li lasciamo andare liberi per le strade

del mondo possono anche essere simpatici”. Poi prendete la

macchina, ve ne trovate uno davanti con la Panda per tutto il

tragitto e siamo punto e a capo.

Le

battute migliori sono nelle conversazioni telefoniche dei

protagonisti, che non appena sentono uno degli altri chiedono

preoccupati se abbia un male incurabile e/o in fase terminale.

Categoria film:

“Gradevole e garbato, praticamente innocuo”.

Considerazioni sparse:

|

| "Dite al mic: TRISTEZZA ASSOLUTAAAAAA" |

1.

De Niro proprio non ce la fa ad apparire in un film senza

scimmiottare l'atteggiamento mafioso (qui un paio di battute,

spalleggiato dagli altri).

2. Fifty Sens (o come cacchio si scrive,

insomma, il répper che gli hanno sparato 35 volte ma lui non ha

capito) fa il cameo più inutile della storia e va bene così.

3. Momento tristezza assoluto: la sfilata delle ragazzine in piscina presentata da (altro cameo d'eccezione [forse]) quello di Party Rock che non ho voglia di controllare su Google come si chiama, e i quattro anziani che stanno in giuria votando tutte con un 10, che teneri (poi De Niro si ricorda di essere un rompiballe e dà un 7 a caso).